〔Web広報誌「Information」内掲載〕

子どもたちがモノづくりの技と思いを学ぶ

『“ワザ伝”プロジェクトinとうきょう2025』を開催

あんしん財団は、2025年6月7日(土)、東京都足立区のギャラクシティこども未来創造館にて、小学生向けのワークショップ「“ワザ伝”プロジェクトinとうきょう2025」を開催しました。東京都での単独開催は初で、当日は28人の子どもたちが参加しました。

子どもたちに、日本が誇る中小企業の“モノづくりの技”の素晴らしさ、楽しさを伝え、そこで学んだ経験を将来につなげてほしい。そんな願いの下、あんしん財団では子ども向けのワークショップ「“ワザ伝”プロジェクト」を各地で開催しています。

“ワザ伝”プロジェクトは2017年の開始以来、今年で13回目を迎え、東京都では初の単独開催となります。流行や情報、文化の発信地として国内外から注目を集める東京ならではの伝統的工芸品を学んでもらうため、ワークショップのプログラムには「江戸表具」と「東京手描友禅」を採用。それぞれの職人を招いてオリジナルのからくり屏風びょうぶとハンカチづくり体験を行いました。開場時間の13時になると会場に、心待ちにした参加者が目を輝かせながら続々と入場しました。

東京手描友禅(ハンカチづくり)の講師の作品

手前の着物は、孫の七五三のために手がけた作品。アナと雪の女王(左側)と虹(右側)をモチーフに描かれている(岩間氏の作品)。右奥は、東京スカイツリーをモチーフに、現代的な感性で描かれた帯(江上氏の作品)

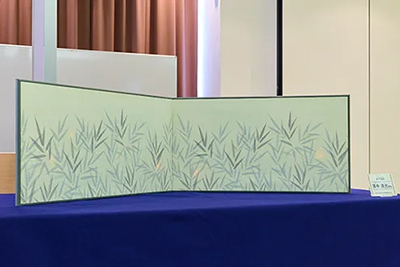

江戸表具(からくり屏風づくり)の講師の作品

蛍の明かりに見立てた電球が浮かび上がる斬新な屏風(濵中氏の作品)

美人画の掛軸(日野氏の作品)と歌舞伎役者の掛軸(前川氏の作品)

江戸表具

縦横に開く、自分だけのからくり屏風をつくる

「伝統的工芸品 江戸表具で自分だけのからくり屏風をつくろう!」のワークショップには、小学1年生から5年生までの15人が参加しました。

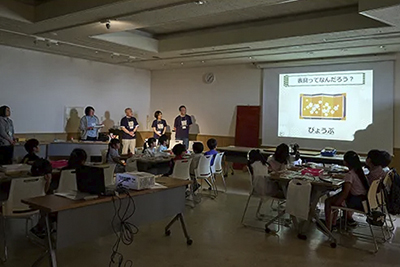

緊張した面持ちの子どもたちを前に、まずは一般社団法人東京表具経師内装文化協会の3人の講師、前川治氏、日野正恵氏、濵中淑光氏から、表具にまつわるクイズを出題。子どもたちは大きな声で答えながら、楽しく表具について学びました。

また、講師が制作した屏風や掛軸を見たり、大小様々なはけに触れたり、普段できない体験に興味津々の様子でした。さらに子どもたちは講師による裏打ち(のりを付けて和紙や布を張り合わせる)の実演を見学し、華麗なはけさばきに歓声を上げながら見入っていました。

紙をピンと張る作業に苦戦

はけの使い方を学んだ後は、いよいよからくり屏風づくりに挑戦です。講師からアドバイスを受けながら、あらかじめ自分で選んだ色とりどりの紙を、はけを使って厚紙に張っていきます。子どもたちは満遍なくのりを塗り、紙をピンと張る作業に苦戦しながらも、講師のサポートを受けながら楽しそうに作業を進めていました。

完成すると縦・横にパタパタと開くからくり屏風を見て、その仕組みに驚いたり不思議がったりする子どもたち。

最後に講師を代表して濵中氏から子どもたちへ、「最近の屏風は一方に折れるものが多いですが、前後二方向に折れるのが本来の屏風です。今日つくったからくり屏風も同じつくりになっています。お父さん、お母さんにもぜひ屏風について教えてあげてください」とメッセージが贈られると、会場全体に大きな拍手が響き渡りました。

開催後のアンケートには、「はけの種類がいろいろあることを知った。表具は1300年前からあるなんてすごい」「からくり屏風が、2つの方向に開くのが不思議だった」「講師の先生が、しわくちゃな紙を水できれいに伸ばすところが一番心に残った」など、子どもたちの思い思いの感想がつづられていました。

水だけできれいに紙を張るはけさばきに見入る子どもたち

制作の前に表具について楽しく学びました

講師にはけの使い方を教わりながら、からくり屏風を慎重に制作する子どもたち

紙がきれいに付くように薄く均等にのり付けするのがコツ

縦横に開くからくり屏風に驚く子どもたち

「のり付けが難しかったけれど、上手にできて楽しかった!」

講師情報

左から講師の前川治氏、日野正恵氏、濵中淑光氏。「子どもたちの興味を持つ視点が面白い。手づくりのモノに興味を持ってもらい、もっと伝統工芸品に触れてもらえたら」と語る

一般社団法人東京表具経師内装文化協会

https://tokyo-hyougu.jp/

東京手描友禅

色彩豊かな自分だけのハンカチをつくる

「伝統的工芸品東京手描友禅で自分だけのハンカチを作ろう!」のワークショップには、小学4年生から6年生までの13人が参加しました。

講師には、東京都工芸染色協同組合から、岩間奨氏、江上昌幸氏の2人をお招きしました。講師が出題する手描友禅クイズでは、友禅の歴史、染料、着物や帯が出来上がるまでの工程を学びました。クイズの後は、講師による生地に線画を描く「下絵挿し」と生地に色を塗る「友禅挿し」の実演を見学。子どもたちはその繊細な作業を息をのみながら見つめていました。

自分だけの色使いで個性を発揮

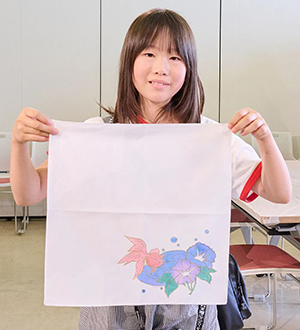

筆の使い方を学んだ子どもたちは、あらかじめ職人が描いた下絵に、筆で色を挿していきました。下絵は夏らしい朝顔と金魚です。子どもたちは筆を取り、伸子針しんしばりに張られた生地に、染料がにじまないよう気を配りながら着彩しました。

講師から「筆を立てるのが上手に色を挿すコツ」とのアドバイスを受け、黙々と取り組む子どもたち。慣れてくると下絵の周りの白いスペースに好きな色を挿していく子どももいて、自由な発想で伸び伸びと楽しむ様子も見られました。

最後にドライヤーで乾かせば、いよいよ完成です。個性豊かで色とりどりのハンカチが出来上がりました。仕上がったハンカチを友だち同士で見せ合ったり、講師に評価してもらう様子も見られました。

最後に講師を代表し、岩間氏から子どもたちへ、「個性的なオンリーワンの作品ができましたね。皆さん大成功です」とメッセージが贈られると、子どもたちは皆満足げな表情を浮かべていました。

開催後のアンケートからは、「青い染料が花からつくられていることを知り驚いた」「色を挿し終わるとき、にじんでしまうから難しかったけれど、完成してうれしい」などといった感想が聞かれました。

講師の色挿しを真剣なまなざしで見つめる子どもたち

下絵は夏らしい金魚と朝顔の絵柄を用意

講師から筆の選び方、染料の付け方のコツを学ぶ

どの色にするか悩みながら、色挿しに没頭する子どもたち。好きな色を選んで、筆を立ててにじまないように挿していく

「きれいに塗ることができて、仕上がりに満足しています!」

江戸表具と東京手描友禅のワークショップに参加した子どもたちは、地元東京の伝統工芸品を知り、つくることの楽しさや職人技のすごさを実感したようでした。

あんしん財団は、今後もこのようなワークショップを各地で開催していく予定です。

開催概要

「“ワザ伝”プロジェクトinとうきょう2025」

[内容に関するお断りとお知らせ]

本サイトに記載されている企業・店舗・施設の住所・連絡先・料金・営業時間・URLや二次元コードのリンク先などは、予告なく変更されたりご利用できなくなる場合があります。また、情報は細心の注意を払って掲載していますが、その記事および内容の正確性を保証するものではありません。どのような場合・理由によらず、本サイトの情報を利用したために被った損害に対しては、当法人はいっさいの責任を負いません。料金(価格)、所要時間なども目安としてご覧いただきますようお願い申し上げます。また、本サイトに掲載されている記事、写真、イラストなどは著作権法で認められた私的な使用や引用を除いて、ほかの印刷物や電子的なメディアに複製、転載することはできません。本文中の商標および製品・サービス名称は各社の商標または登録商標です。本文中では、TM、Ⓡマークなどは明記していません。